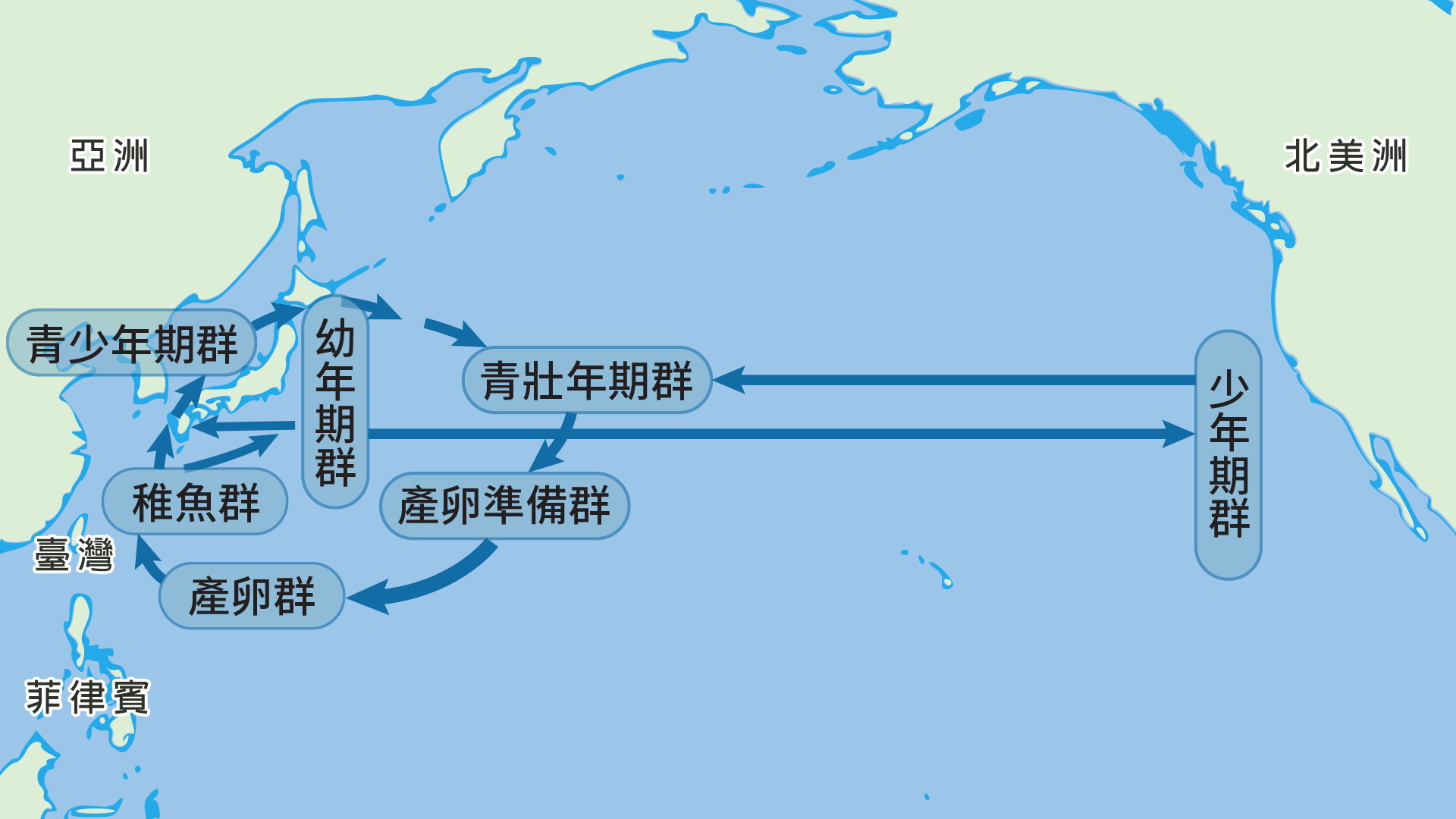

黑鮪的體型龐大,肉質又相當柔嫩鮮美,素有海洋界和牛之稱,全球總漁獲量曾達 4.8 萬噸。但黑鮪的洄游活動範圍大,產卵期被臺灣和日本延繩釣漁業捕撈;出生後的稚魚及幼魚則被日本和韓國小型圍網和其他沿岸漁業捕撈;幼年游到東太平洋後被美國休閒漁業及墨西哥圍網漁業捕撈。經過各國多年大量捕撈之後,近幾年漁獲量已下降到 1.5 萬噸以下,資源面臨重大危機。

.太平洋黑鮪洄游路線圖

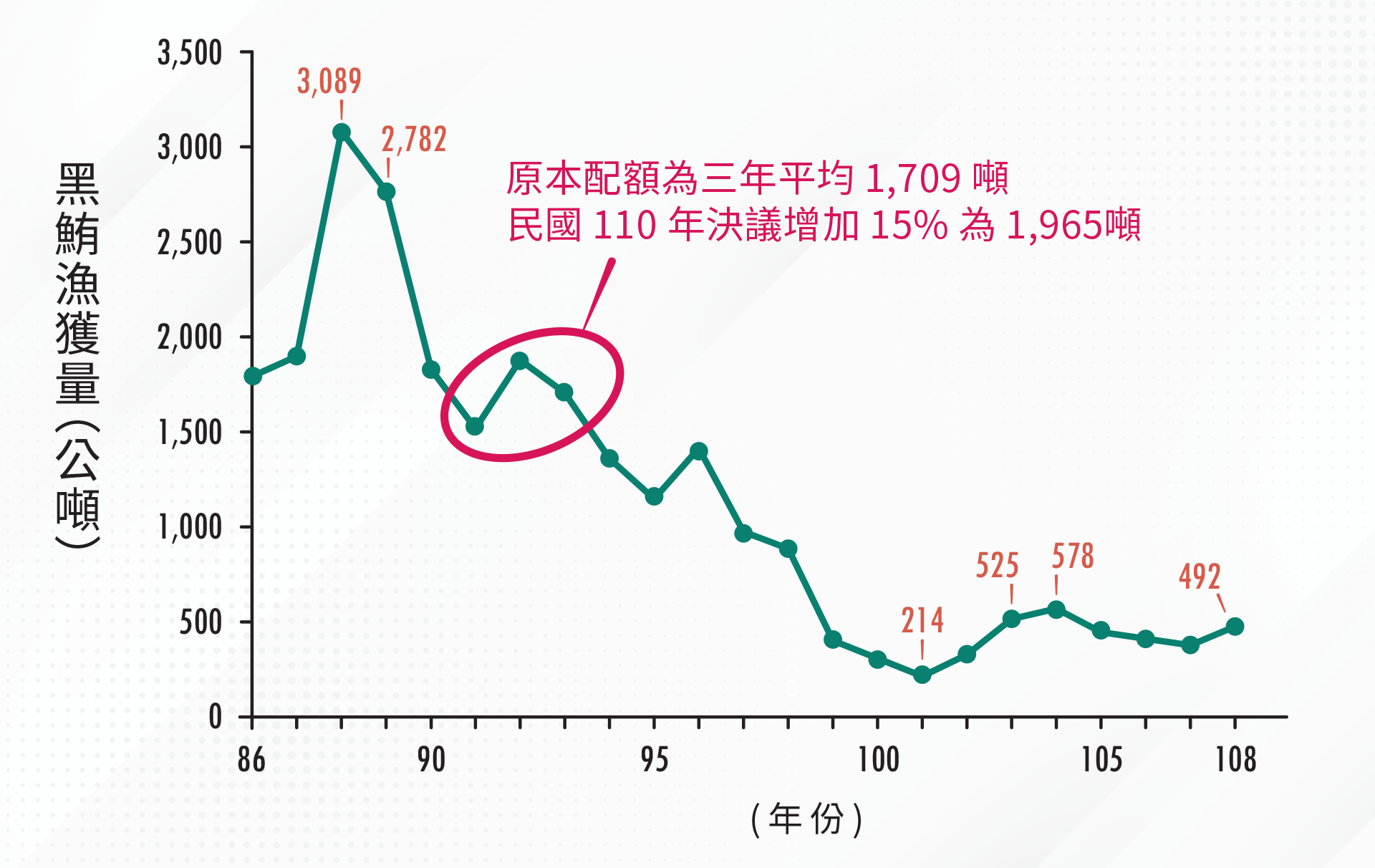

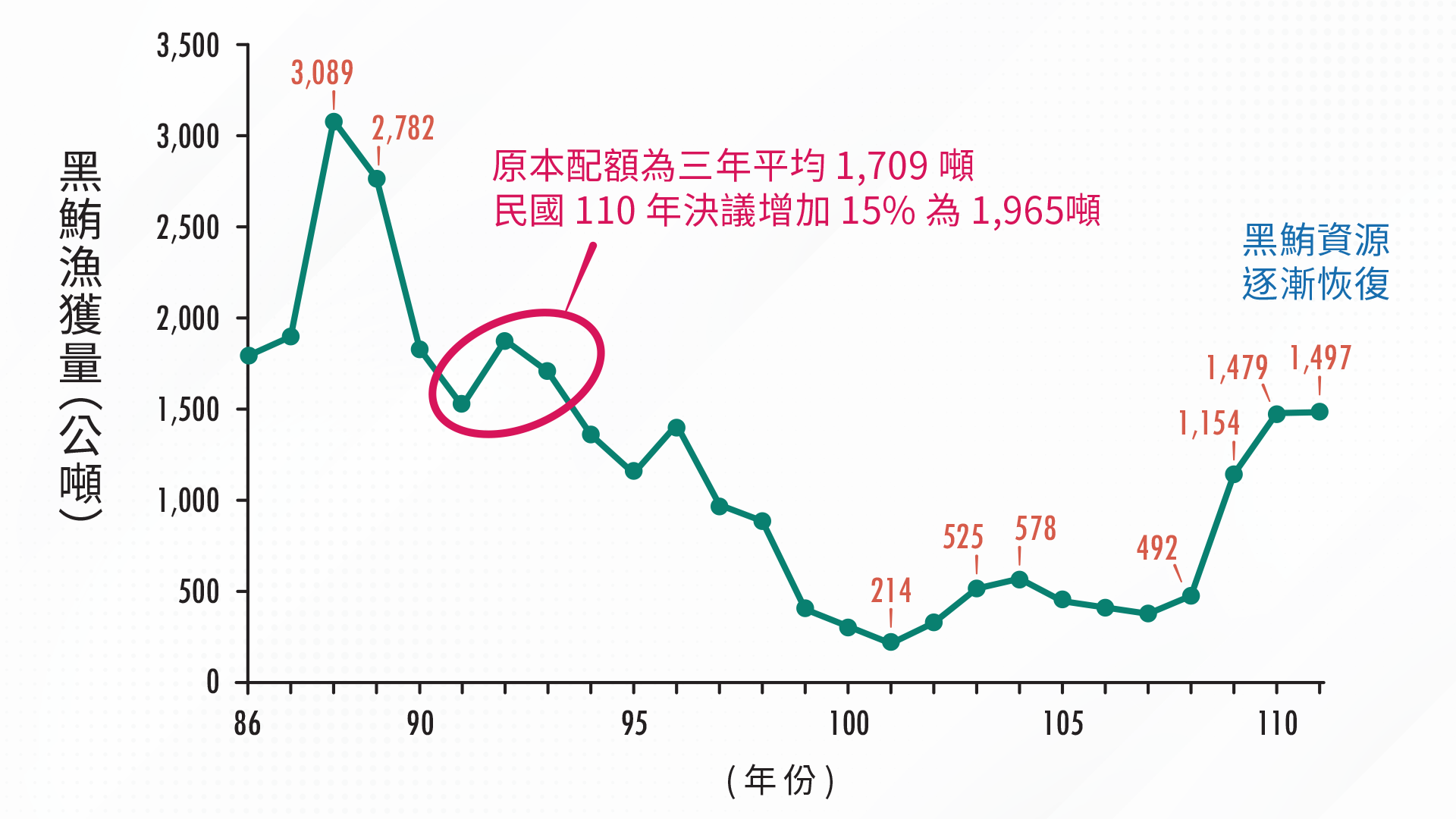

黑鮪是臺灣的傳統捕撈魚種,捕撈的都是成魚,在民國 101 年創下捕撈711尾的新低,捕撈量只有 214 噸。跟民國 91 年的 6,896 尾相比,減少了 90%,而捕撈量比民國 88 年的最高紀錄 3,089 噸則減少了 93%,但捕獲「第一鮪」的體型確越來越大。103 年負責評估太平洋黑鮪資源狀況的北太平洋鮪類及類鮪類國際科學委員會(ISC)證實圍網、竿釣、定置網等捕撈漁業捕獲過多的幼魚,因而造成黑鮪捕獲量降到歷史新低的重要原因。

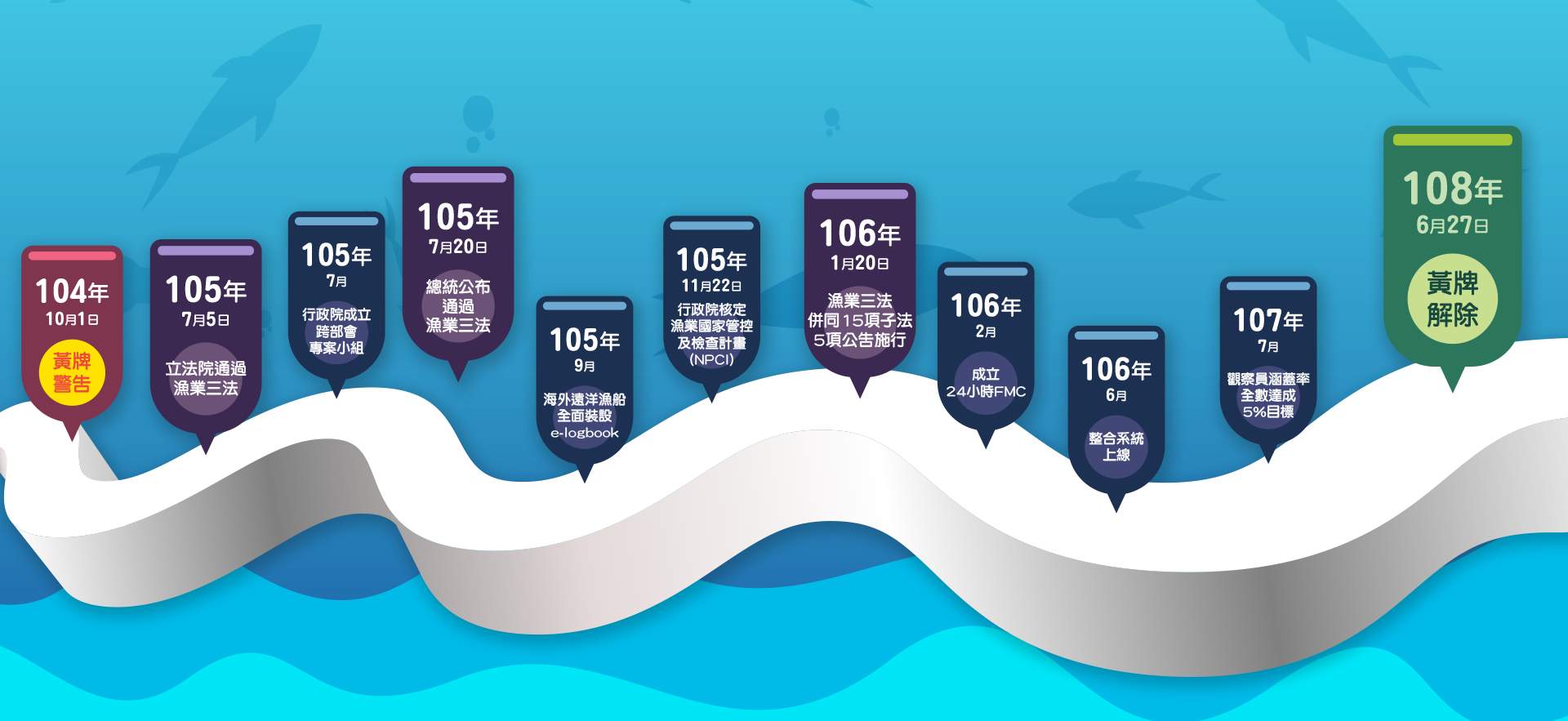

在黑鮪資源衰退時期,臺灣是第一個採取加強管理的國家。漁業署要求捕撈黑鮪的漁船都必須要取得執照,並且必須安裝漁船監控系統(VMS)以即時監控漁船動態。並於 99 年。率先實施黑鮪漁獲證明書(CDS)及綁繫標籤(tag)等前瞻性管理措施,透過捕獲資訊的取得以強化黑鮪資源的評估與管理。國際組織參考臺灣黑鮪漁獲文件制度(CDS)資料,確認以 101~103 年為基準年,訂定削減 50% 幼魚配額的政策,以期達到黑鮪資源永續的目標

.臺灣黑鮪歷年漁獲量/資料來源:張水鍇 教授提供

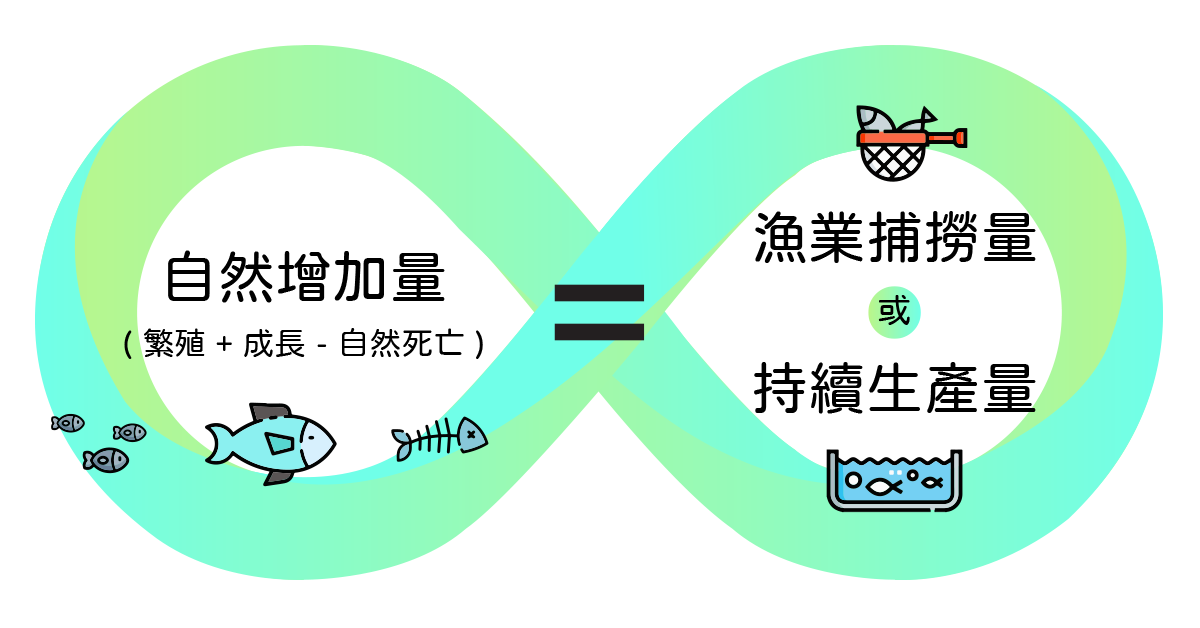

海洋資源大抵遵循自然法則,「繁殖」與「成長」使生物數量增加;「自然死亡」與「漁業捕撈」使生物數量減少。繁殖、成長、自然死亡、漁業捕撈這四項組成了漁業資源變動的四大因素,四大因素若達到動態平衡漁業資源就能達到永續的狀態。其中,繁殖加上成長所增加的量,再扣掉自然死亡的量稱之為「自然增加量」;與自然增加量相當的漁獲量,稱之為「持續生產量」,也可視為可捕撈的數量,因此也等同於「漁業捕撈量」。

為防止過度捕撈和保護海洋生態永續,國際重要組織如聯合國糧食及農業組織(FAO)、國際海洋組織(IMO)以及區域性的捕魚業管理組織(RFMOs),自民國 70 年起提出「漁業之監控、管制及調查(Monitor 、 Control and Surveillance, MCS)」之管理概念,舉辦專家諮商會議,訂定MCS指南與措施。逐步推動各國訂定 MCS 政策並據以執行,並成為世界各國漁業管理之必要作為,以確保漁業活動能夠有效管理與執法。

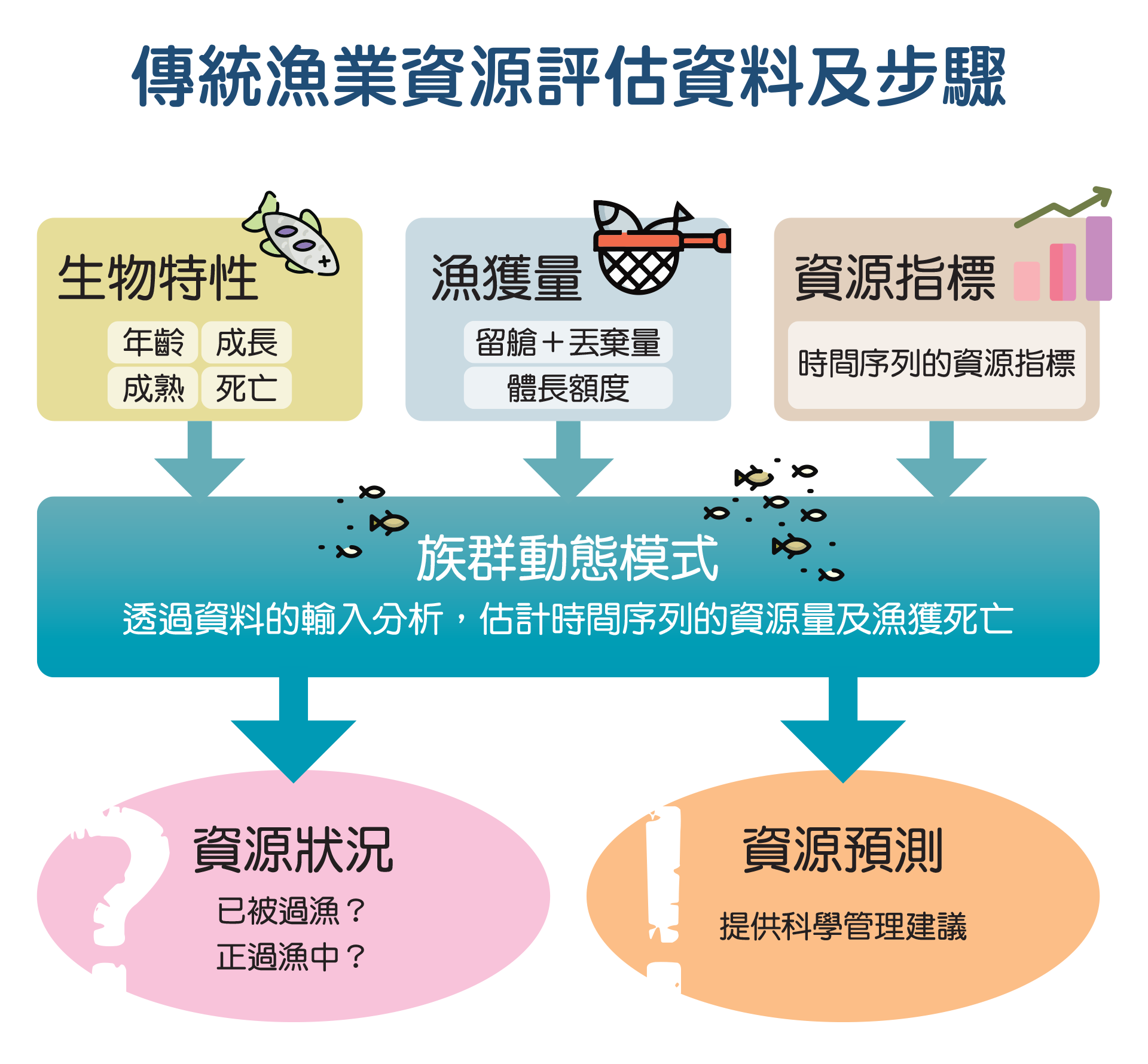

有了基礎的漁獲努力量及產量等相關漁業資料之後,才能進行統計與資源評估,預測資源狀況,提供漁業管制 (control) 措施及政策制定之重要依據。

各種漁業管理規定皆屬於管制 (control) 範疇,例如:網目大小限制、禁漁區、配額管制、努力量控制。

漁船目擊 (Vessel sightings)、檢查 (Vessel inspections)、港口及海上觀察員、VMS。

過漁:由於人類捕撈技術提升,商業捕撈大量捕撈可繁殖之大魚獲幼魚使得繁殖量降低,造成捕獲魚體長變小及漁獲量下降的現象。為了讓漁業永續發展,科學家從孵化、成長、繁殖等階段著手進行魚類的生物學研究,將其成長速度及海洋還境條件等記錄,並發展成漁業資源評估(fishery stock assessment)的科學以作為估算魚類數量以了解資源量變動情況的工具。

透過以上的資料並套用到模擬資源動態的數學模式中,就可估計出「資源狀況」(是否過漁)以及預測未來資源的變動,並可作為管理所需的科學建議。

傳統評估資源的品質取決於從調查所蒐集的資料,資料內容的詳細與否將直接影響評估結果。因此若有隱瞞或誤植資料將導致結果的誤判。有鑑於此,科學家利用基因科技發展可信度高、成本更低的資源評估方法,以擴大並提高漁業資源評估的準確度。

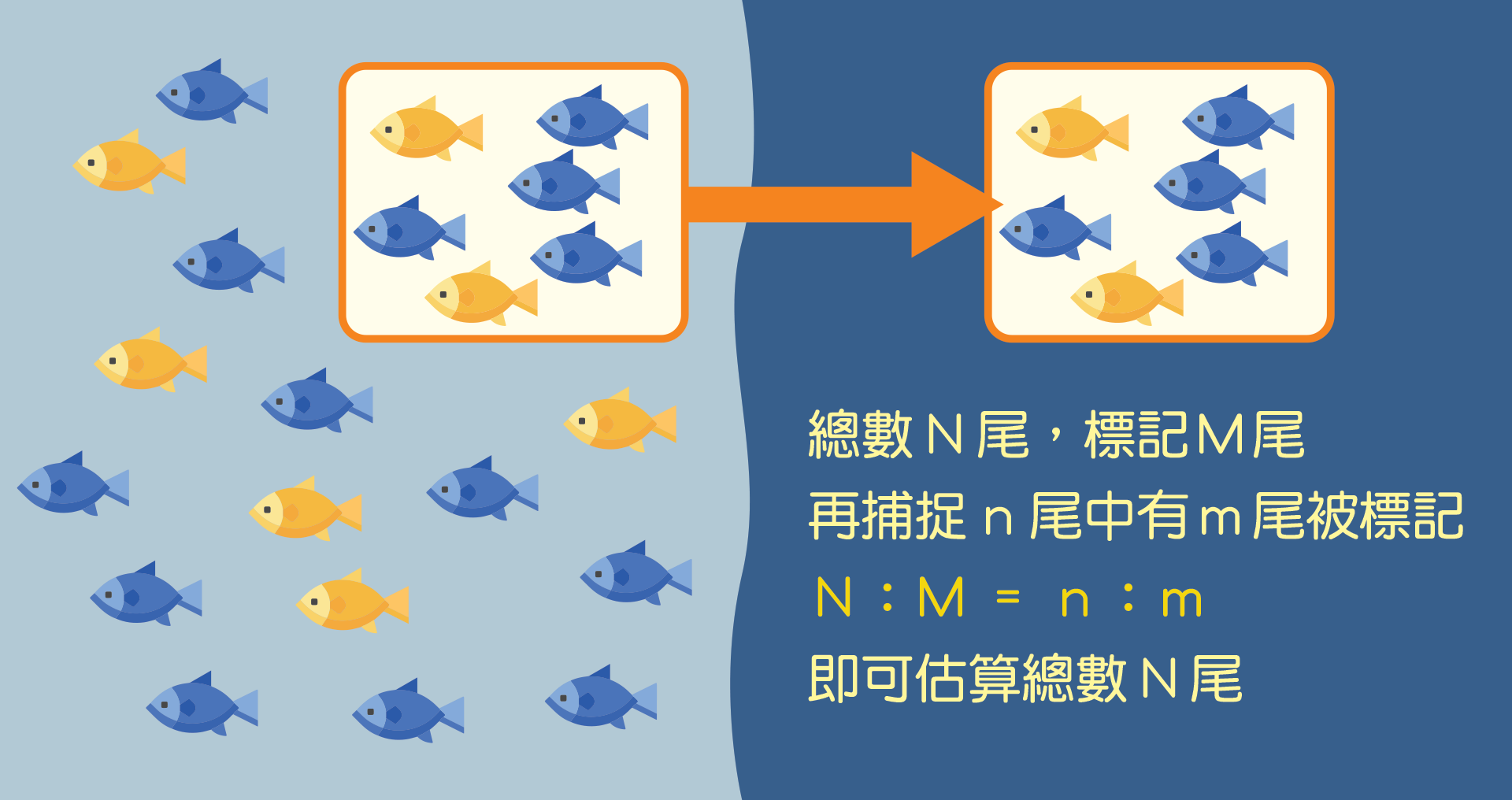

此為評估野生動物數量的常見方法,可估計難以直接計數或流動性大的物種。。

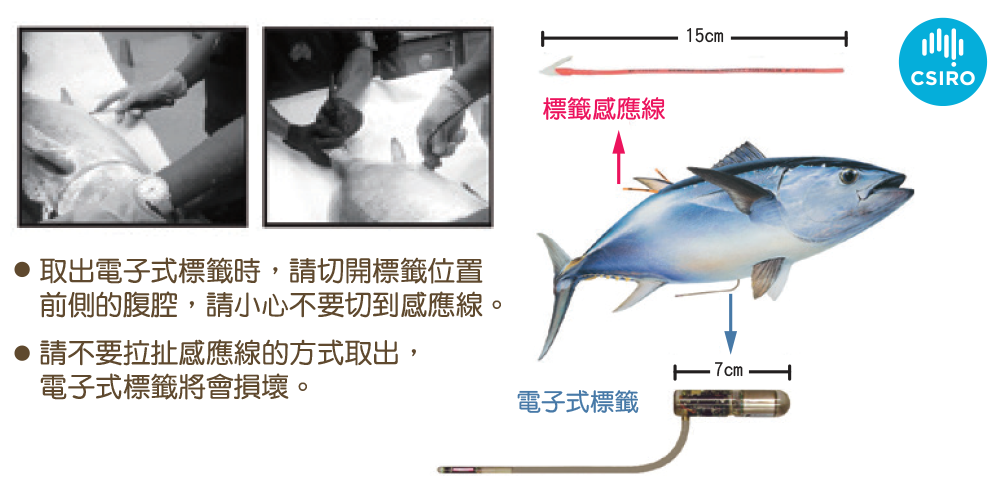

以海水魚類來說,在捕撈研究標的的魚身上作標記、或置入傳統或電子式的標籤後,再將魚釋放回海中,。經過一段時間後,再從漁民捕撈的漁獲中,計算捕回有標記或標籤魚的數量,依據這個來推算魚在大海中的總數量。

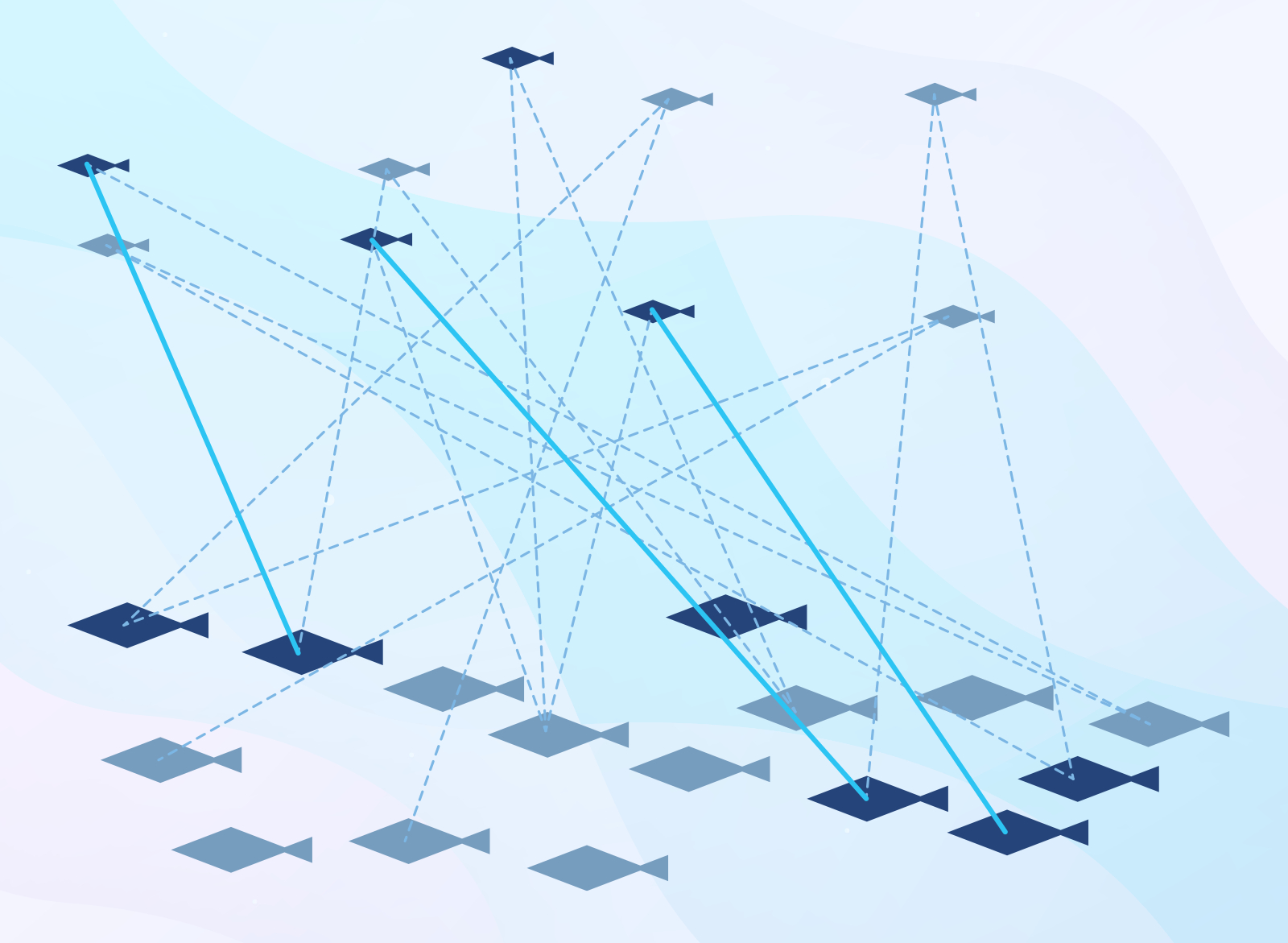

.傳統標誌再補法估算總數量方式

類似傳統標識的概念,但在海上捕到魚後,取下魚體上的一小塊肌肉,分析其基因標記後以做為「標籤」。採完肌肉後的魚再放流回大海,等這些魚充分與大海的魚混合後(通常一年後),再從捕撈的魚中,計算具有相同基因標記的魚數量,進而估算不同年齡(配上體長資料)和同時出生那群魚的絕對豐度。因為「基因」不會像實體標籤會脫落,不但成本較低且也較準確,可大幅提高資源評估的深度與廣度。

.南方黑鮪電子式標誌流放計畫

每尾魚身上的基因基本上就是一個標籤,這個標籤包含了這尾魚的親戚(父母、或甚至兄弟姊妹)的標記。當牠的父母被捕時,可視為「再捕」的現象。只要在卸魚港口蒐集足夠的漁獲物樣本,再分析其基因組成就可以推論出結果,因此不需要出海去「標誌」,也不需要漁民在捕魚過程記錄再捕到的資料,方法簡單且準確。

CKMR 適用於大多數商業捕撈魚種,且樣本來源並不一定要活體,所以用魚市場的採樣就可以用較少的成本以獲得大量的資料。分析結果可反應成魚的絕對資源量,與其他資料整合後亦可得知魚體特定年齡 / 體長的繁殖力和成魚死亡率等資訊,對長時間的漁業資源管理相當有幫助。

以往科學家評估資源狀況所倚靠的漁業資料來源是傳統的調查方式,資料受到漁民提供資料的品質限制,因而造成可性度不佳的現象。現今拜科技發達之賜,在分子生物學的持續發展下,未來將有更多科技新工具可應用於漁業資源評估中,以落實漁業資源的永續利用。

1. 親緣關係標誌再補法的簡單概念(小魚)是子代,大魚是親代,深色和淺色魚分別是有採樣到及沒採樣到的樣本,圖來自發明者文章)。

2. 澳洲 CSIRO 發明基因標誌再補法採樣過程。/圖片來源:CSIRO

投入控制:漁船數、執照數

海洋保護區:生態環境保護

產出控制:配額

技術措施:限制捕撈體型、漁具 / 漁法、 禁漁期 / 區

間接經濟手段管理:市場機制(生態標章)、 漁稅

「遠洋漁業條例」「漁業法」部分條文「投資經營非我國籍漁船管理條例」立法院於 105 年 7 月 5 日三讀通過總統於同年 7 月 20 日公布自公布後 6 個月(106 年 1 月 20 日)施行。

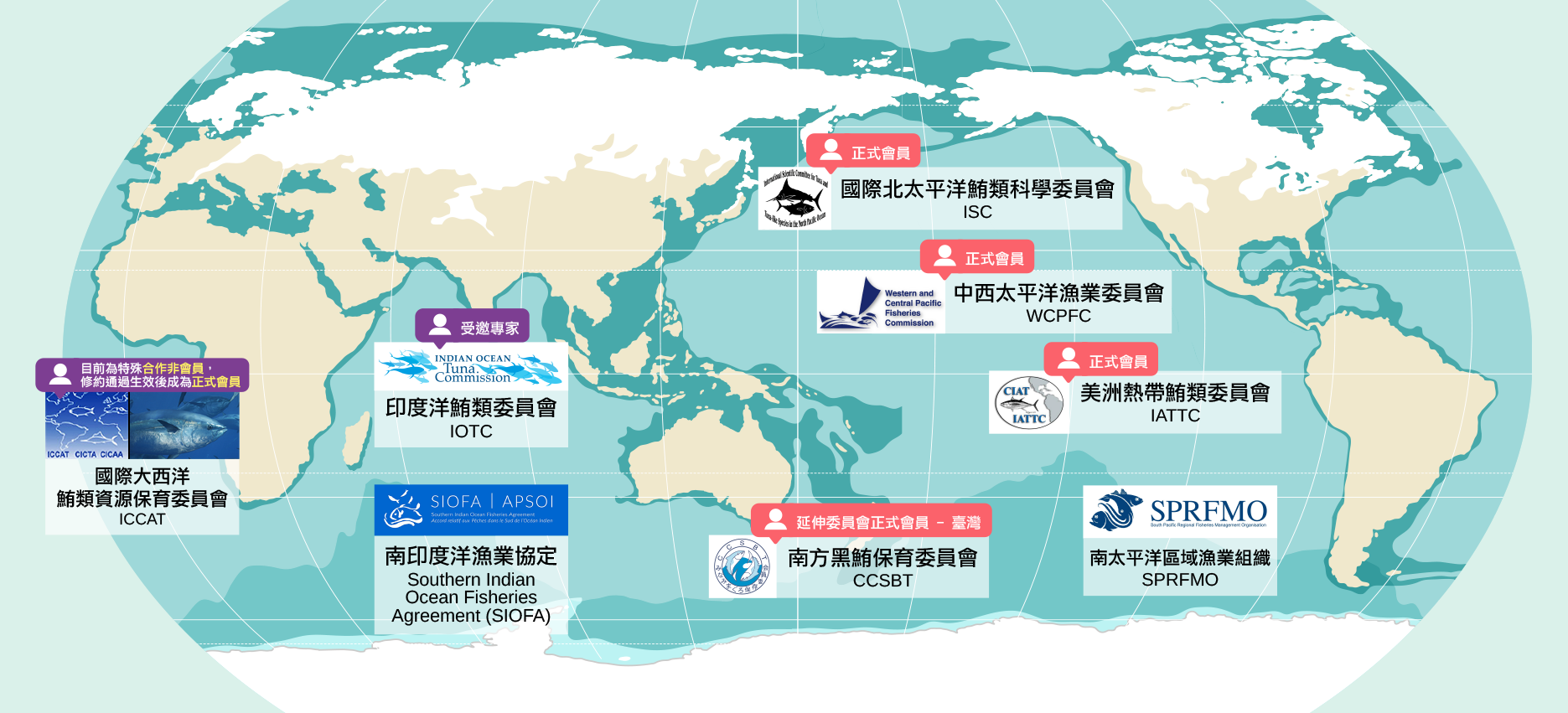

| 組織名稱 | 參與地位 | 參與時間(西元) |

|---|---|---|

| 北太平洋鮪類似鮪類國際科學委員會 (ISC) | 會員 | 2002 |

| 南方黑鮪保育委員會 (CCSBT) 之延伸委員會 (Extended Commission) | 會員 | 2002 |

| 北太平洋鮪類似鮪類國際科學委員會 (ISC) |

會員 CCSBT 之觀察員 |

2002 |

| 中西太平洋漁業委員會 (WCPFC) | 會員 | 2004 |

| 美洲熱帶鮪魚委員會 (IATTC) |

會員 2003~2010 年 8 月為合作非會員 1973~2003年為觀察員 |

2010 |

| 南太平洋區域漁業管理組織 (SPRFMO) | 會員 | 2012 |

| 國際大西洋鮪類資源保育委員會 (ICCAT) | 非合作會員 | 1999 |

| 北太平洋溯河性魚類委員會 (NPAFC) | 觀察員 | 2005 |

| 北太平洋漁業委員會 (NPFC) | 我國已於 2011 年 3 月與相關各方完成公約協商談判,未來我可在公約生效後成為 NPFC 之會員。 | |

.資料來源:財團法人中華民國對外漁業合作發展協會

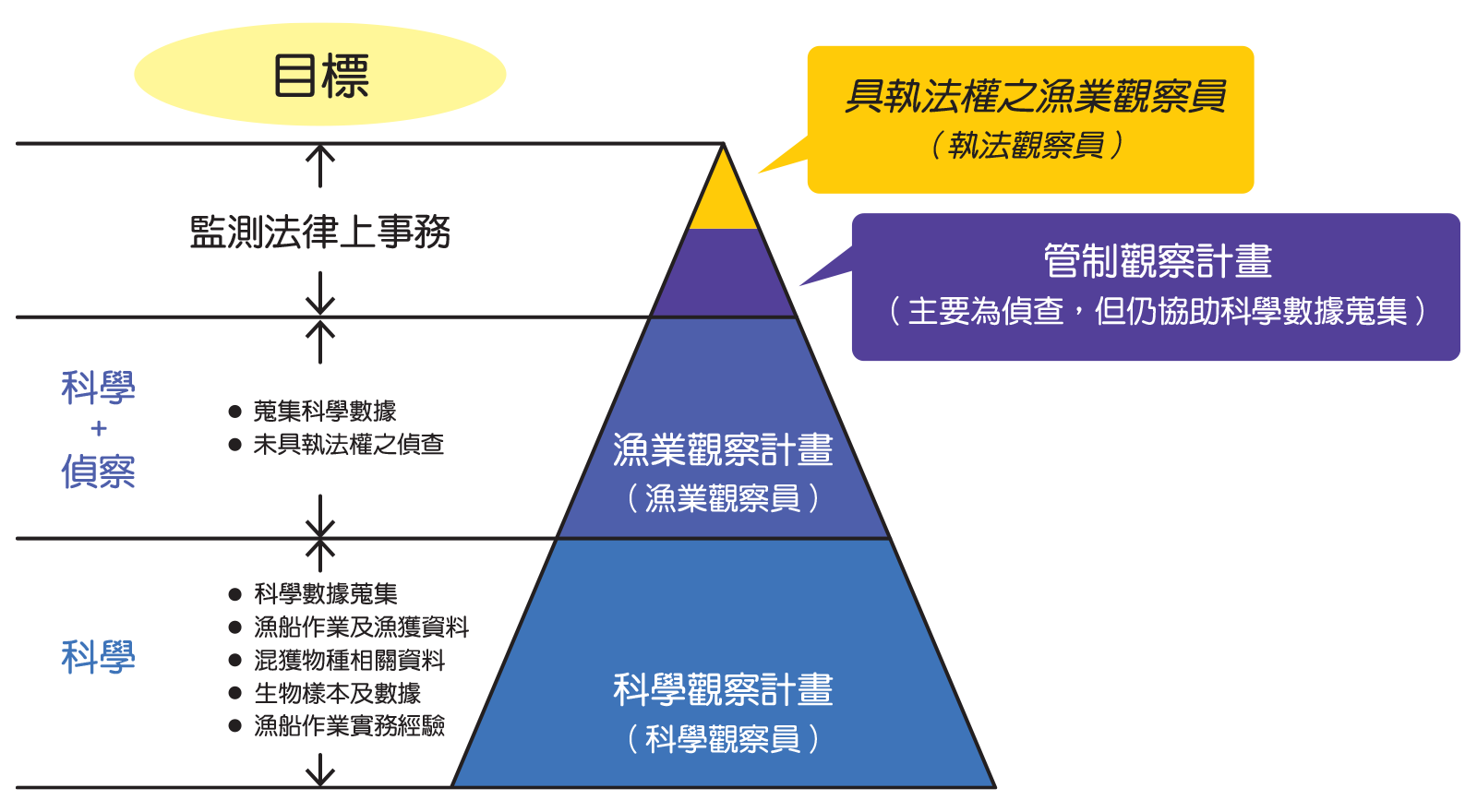

觀察員的目的在於收集漁船作業、漁獲相關資料,用以確認漁船是否遵守相關管理措施,亦可做為資源研究之重要參考。早期觀察員主要為「科學觀察員」,主要蒐集漁船作業詳實資料、種別漁獲量、生物棌樣/試驗調查、混獲物種資料 (在大西洋區域曾有少部分為「執法觀察員」),現在則多偏向「漁業觀察員」,兼具科學觀察與監督功能。

觀察員制度是 MCS 的重要一環,為漁捕國的責任之一。臺灣觀察員制度已上軌道,涵蓋率達到國際要求,有助於建立負責任管理形象。

.觀察員制度

.漁船作業照片

.漁船作業照片

.漁船作業照片

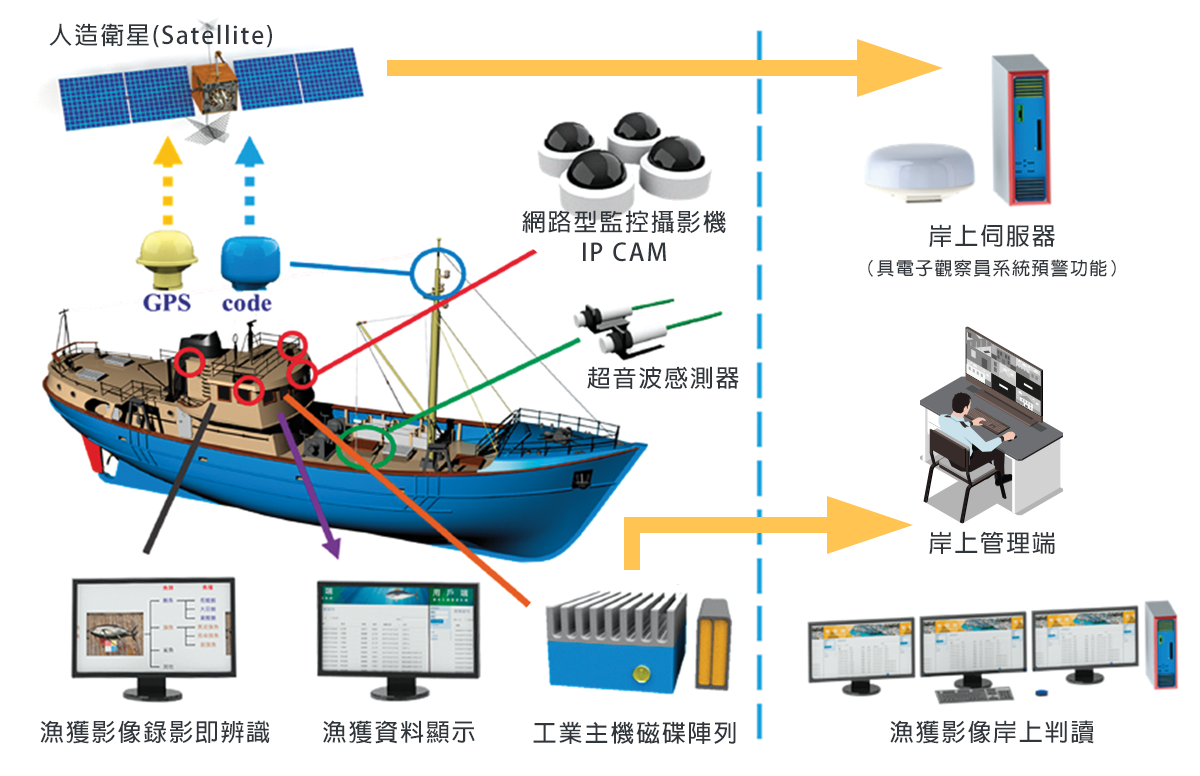

有別於傳統觀察員,電子觀察員係利用科技方式來達到 MCS 的目的,透過電子設備,如攝影機、衛星監視系統和感應器等,收集科學數據及漁業資訊,除可提供更準確及客觀的數據之外,更可降低人力成本與減少漁業監管風險。

| 比較項目 | 優點 | 缺點 |

|---|---|---|

| 系統 |

|

|

| 系統 |

|

|

| 其他 | - |

|

我國自 106 年起自主研發「具辨識功能之電子觀察員系統」,提供給無法派駐觀察員之小型延繩釣漁船使用。該系統具備「自動化魚種辨識」、「魚體長量測」、「運作事件紀錄簿」、「陣列式影像儲存」及「漁獲定位資訊」等功能,可記錄漁獲魚種、長度、捕獲位置經緯度、時間及漁船等相關資料。

研究團隊利用 4 種不同卷積神經網路(Convolutional Neural Network)的深度學習模式,建立延繩釣漁業中常見的 8 種漁獲 (長鰭鮪、大目鮪、黃鰭鮪、南方黑鮪、黑皮旗魚、雨傘旗魚、劍旗魚與鬼頭刀)的自動辨識模型,魚種辨識平均準確率可達 95.82%。(推薦閱讀:科研成果-魚種辨識智能管理系統開發計畫)

| 組織名稱 | 決議 / 措施 | 討論現況 | 未來目標 |

|---|---|---|---|

| WCPFC | 尚未 |

2014 年起設置工作小組 2018 年初步討論「區域性電子觀察員計畫」概念 |

討論區域性電子監控計畫(無明確時程) |

| IOTC | 部分訂定 | 每年於 SC 討論,通過圍網自願性電子觀察員標準 | 發展各漁業別電子觀察員資料集及回報標準(無明確時程) |

| ICCAT | 部分訂定 | 通過圍網自願性電子觀察員標準 | 發展圍網及延繩釣使用電子觀察員的準則(無明確時程) |

| SPRFMO | 尚未 | 於觀察員措施中提及電子觀察員應用 | 未提及 |

|

IACCT NPFC CCSBT |

尚未 | 未提及 | 未提及 |

.資料來源:開啟漁業管理的智慧眼:電子觀察員發展及未來趨勢智慧農業 4.0 擘畫未來藍圖

目前各國關注的焦點除了電子觀察員的角色定位之外,如取代、補足或是補充駐船觀察員的涵蓋率,還必須考量船員人權及隱私等問題。截至目前為止,駐船觀察員仍有存在之必要性,因其蒐集的資料仍具獨立和公正性,RFMOs 仍需仰賴駐船觀察員之資料以校正船長填報之漁業統計資料。相關會議包括WCPFC、IOTC 及ICCAT 均有討論電子觀察員, 截至 108 年僅有 IOTC 及ICCAT 針對圍網漁業有較明確之電子觀察員決議及標準。

.電子觀察員系統架構圖

通過實施嚴厲的幼魚配額減半措施之後,111 年科學家證實,黑鮪資源在 108 年已達到第一階段重建目標,比預期提早五年;並且很有可能在 113 漁季年提早達到第二階段目標,科學家及管理者皆相當振奮。透過科學的有效管理,恢復漁業資源永續利用的目的將指日可待。

.臺灣黑鮪歷年漁獲量/資料來源:張水鍇 教授提供

張水鍇

國立中山大學-海洋事務研究所

陳永裕

國立成功大學-系統及船舶機電工程學系

郭彥甫

國立臺灣大學-生物機電工程學系